打鍵の取り出し方の概要

葦手入力では、文字ごとに最長5字の片仮名からなる打鍵が与えられています。たとえば、「又」なら「ヌ」、「迦」なら「カロシ」、「龍」なら「ユタヘヘミ」、「瀧」なら「シユタミ」など。打鍵は、文字の形を分解することによって即座に求めることができます。その手順は、次の通りです。

- 文字の組み立て(結構)の種類ごとに決まった規則に従って文字を分解していく。

- 分解しつくして、字形の最小要素(字素)にまでばらばらにする。

- 字素を5つ、文字の結構ごとに決まった位置から取り出す。

- 字素を対応する片仮名に置き換えて、片仮名5字の打鍵にする。

この規則的な方法によって、様々な漢字が容易に打ち出せるようになります。

結構の一覧

文字の組み立てのことを結構と呼びます。左右(江:-氵,工)や上下(志:/士,心)など、文字がどのような結構をしているかにより、分解の方法が決まり、その分解の結果得られた細かな要素を片仮名に置き換えることで打鍵が得られることとなります。その手順としては、文字の結構ごとに定められた分解方法に従って文字を二分割し、その分割された要素を更にその結構に従って二分割していく、というように、入れ子のように分解を行い、文字を最終的に、葦手入力における文字の構成要素の最小単位である「字素」にまで分解していきます。

字素を、「字母」すなわちその形に対応する片仮名に変換することで、入力する打鍵が決まります。一文字の打鍵数は最長5字母に決まっているので、分解されて取り出された字素全てを字母に変換するのでなく、結構ごとに決められた特定の5箇所にある字素を取り出し字母に置き換えることによって、打鍵が確定されます。

規定された結構の種類は次の通りです(分類と名称は葦手入力独自のもの)。

| 名称 | 記号 | 概念図 | 分解順序 | 例 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 左右 | - |  |

左→右 | 【地:-土,也】【超:-走,召】 | |

| 上下 | / |  |

上→下 | 【宇:/宀,于】【白:/丿,日】【懲:/徵,心】 | |

| 上方包囲 (全包囲・上左右包囲 ・左上下包囲・右上包囲) |

^ |     |

外→内 | 【國:^囗,或】【閏:^門,王】 【匣:^匚,甲】【戒:^戈,廾】 |

|

| 左上包囲 | ~ |  |

外→内 | 【病:~疒,丙】 | |

| 下方包囲 (左下包囲・下左右包囲) |

_ |   |

内→外 | 【進:_隹,辶】【幽:_𢆶,山】【臿:_干,臼】 | 繞は「辶」「廴」のみ。その他「走」「鬼」などは左右結構。 |

| 左右中 | b |  |

左右→中 | 【衢:b行,瞿】【辯:b辡,言】 | 「行」など特定の偏旁で中を挟むもの。「細則――結構固定偏旁」参照。 |

| 上下中 | c |  |

上→中下 | 【褒:c衣,保】→【/亠,{/保,𧘇}】 【囂:c㗊,頁】→【/吅,{/頁,吅}】 |

定義上のみ規定。分解の方法は上下結構に同じ。 |

| 遊離 | . |  |

【犬:.大,丶】【氷:.丶,水】【半:.丷, 】 】 |

||

| 接合 | & |  |

【入:&丿,乀】【弓:& , , 】【戉:&戈,𠄌】 】【戉:&戈,𠄌】 |

||

| 懸架 | " |  |

中→左右 | 【夾:"大,{-人,人}】【兆:"儿, 】 】 |

左右の要素よりも中の要素の方が、大きさが大きい、もしくは位置が上方にくるもの。 |

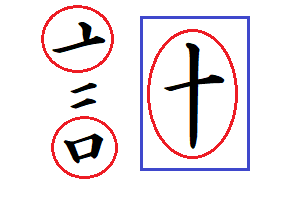

| 交叉 | + |   |

【內:+冂,入】【夷:+大,弓】 |

※分解式の見方について。葦手入力では、字の分解方法を独自の式によって記述します。式は、二分割して取り出される前項と後項をコンマ(,)で区切り、その結構に当たる記号をそれに前置します。【秋:-禾,火】ならば、「秋」という字を、「禾」と「火」との左右結構(-)として分解されるように定義することを示します。【峠:-山,/上,下】ならば、「峠」の字を、「山」と【/上,下】との左右結構とします。分解式は、各項の字の分解式を参照して展開することができます。たとえば、【放:-方,攴1】なら(「攴1」の「1」は「攴」の変化形(=「攵」)である偏旁の要素であることを示す)、各要素の定義は【方:/亠0,勹0】【攴1:/𠂉0,乂0】なので、「放」の式を展開すると【放:-{/亠0,勹0},{/𠂉0,乂0}】となります(ラテン字母列の要素や「0」が付いた要素は、漢字を構成する点画の要素であることを示す)。これらの各項の要素は分解の最小単位である字素にあたり、定義には直接字母が当てられているので(【亠0:ユ】【勹0:ク】【𠂉0:ト】【乂0:メ】)、それに置き換えると、【放:-/ユ,ク,/ト,メ】が得られます。以下には、見やすいように、展開した式のひとまとまりの部分を波括弧{}で括って表示します。なお、以下の解説で示す式は、見やすさを優先し、実際のプログラムで定義された式とは記述の形式が異なりますのでご了承ください。

分解の手順

打鍵は、字形の視覚的な性質に基づいて規則的に分解することで得られます。文字を分解してその打鍵を知る方法は次の通りです。

- (1)文字を結構一覧に当てはめて二分割して、前部と後部とに分かつ。

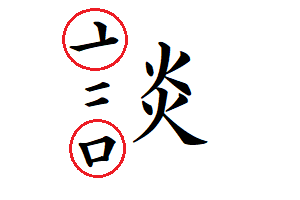

談=【-言,炎】

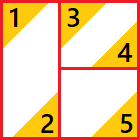

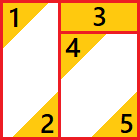

談=【-言,炎】 - (2)結構に従って、前部・後部のそれぞれの字母数を決める。「下方包囲」結構以外……前部:2字母、後部:3字母

「下方包囲」結構…………前部:3字母、後部:2字母 - (3)前部・後部をそれぞれ字素に分析し、以下の如くにして字母を抽出する。

- (3い)2字母部分は、(1)初項、(2)末項、を取り、2字母とする。抽出できるのが1項のみの場合、その1項を取り、1字母とする。

談 → 亠口(ユロ)

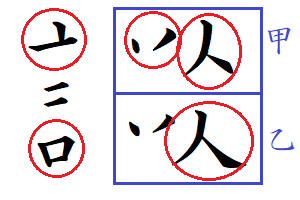

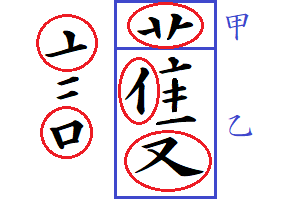

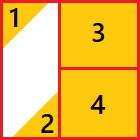

談 → 亠口(ユロ) - (3ろ)3字母部分は、また二分割して、甲部と乙部とし、

- (3ろa)甲部が2項以上なら、(1)甲部の初項、(2)甲部の末項、(3)乙部の末項、を取り、3字母とする。

談 → 丷人・人(ソイ・イ)

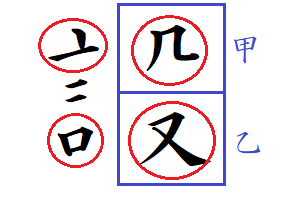

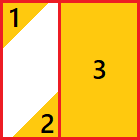

談 → 丷人・人(ソイ・イ) - (3ろb)甲部が1項なら、(1)甲部の1項、(2)乙部の初項、(3)乙部の末項、を取り、3字母とする。

護 → 艹・亻又(サ・イヌ)

護 → 艹・亻又(サ・イヌ) - (3ろc)甲部が1項で乙部が1項なら、(1)甲部の1項、(2)乙部の1項、を取り、2字母とする。

設 → 几・又(ル・ヌ)

設 → 几・又(ル・ヌ) - (3ろd)3字母部分全体が1項なら、その1項を取り、1字母とする。

計 → 十(キ)

計 → 十(キ) - (4)以上の前部・後部の字母を合成して、打鍵となす。談 = (ユロ)( (ソイ)(イ) )

護 = (ユロ)( (サ)(イヌ) )

設 = (ユロ)( (ル)(ヌ) )

計 = (ユロ)(キ)

分解の規則

文字を分解する上で、どの箇所をどう分割するかの規則を、以下のように規定します。

- 分割方法や位置は、字源的な文字の成り立ちにかかわらず視覚的な構造に基づいて決定する。

- 分割は、より前方(上側・左側・外側)に位置する、より分かれた箇所(次項参照)を優先する。【悠:/攸,心】→イメルソ(

})

})

【鴻:-氵,{-工,鳥}】→シエイツ(

) ※成り立ちは「江・鳥」。構造によって「氵・工鳥」と分解する。

) ※成り立ちは「江・鳥」。構造によって「氵・工鳥」と分解する。

【窮:/宀,{/儿,躬}】→ウルノク(

)

)

【変:/亠,{/{" ,

, },夂}】→ユリハヘ(

},夂}】→ユリハヘ(

) ※「亦・夂」と分解しない。

) ※「亦・夂」と分解しない。

【産:/亠,{/丷,{~厂,生}}】→ユソフヘ(

)

)

【貨:/化,貝】→イヒコニハ(

)

)

【貧:/八,{/刀,貝}】→ハアコハ(

)

)

【乃:& ,丿】→ラノ(

,丿】→ラノ(

)

) - 分解の優先順位は、以下の順とする。上位ほどより分かれた組み合わせで、下位ほど結びつきが強い組み合わせである。横の並びは等価とする。1. 左右(-)・上下(/)・左右中(b)・上下中(c)

2. 上方包囲(^)・左上包囲(~)・下方包囲(_)

3. 遊離(.)

4. 接合(&)

5. 懸架(")

6. 交叉(+)【彦:/亠,{/丷,{~厂,彡}}】→ユソフミ(

) ※「~{/亠,{/丷,厂}},彡」と分解しない。(上下>垂れ)

) ※「~{/亠,{/丷,厂}},彡」と分解しない。(上下>垂れ)

【牽:/亠,{/{+幺,冖},牛}】→ユレワキ(

) ※「/{+玄,冖},牛」と分解しない。(上下>交叉)

) ※「/{+玄,冖},牛」と分解しない。(上下>交叉)

【奥:/丿,/{^ ,米},大}】→ノワホス(

,米},大}】→ノワホス(

) ※(上下>包囲)

) ※(上下>包囲)

【黽:& ,{"{&乚,丨},{-

,{"{&乚,丨},{- ,

, }}】→ワレシヨ(

}}】→ワレシヨ(

) ※【&乚,丨】と【-

) ※【&乚,丨】と【- ,

, 】との懸架をひとまとめとして、最初に、それと

】との懸架をひとまとめとして、最初に、それと との接合を分割する。(接合>懸架)

との接合を分割する。(接合>懸架)

- 字素に一致する形があったら、それを一要素に括る。(字素の種類は一覧を参照)【丙:+

,冂】(

,冂】( :ス)→スワ

:ス)→スワ

【拝:-扌,{+丅,三}】(丅:マ)→オマミ

【吏:+{+𠂇,囗},乀】(𠂇:ナ)→ナコヘ

【合:/亼,口】(亼:ケ)→ケロ

【浅:-氵,{+三, }】(三:ミ)→シミキ

}】(三:ミ)→シミキ

【汚:-氵,{+二, }】(二:ニ)→シニク

}】(二:ニ)→シニク

【発:/癶,{+二,儿}】(二:ニ)→ヲシニル

【並:/䒑,{/ ,䒑}】(䒑:サ)→サリサ

,䒑}】(䒑:サ)→サリサ

【羊:/䒑, 】→サキ ※上辺の「𦍌」は【(丷)(王)】→ソモ(次項参照)

】→サキ ※上辺の「𦍌」は【(丷)(王)】→ソモ(次項参照) - 字素の一括が複数通り考えられる場合は、基本的に、相離れた点画どうしよりも接触する点画どうしを優先し、接触する点画どうしよりも交叉する点画どうしを優先する。【余:/人,{"于,

}】→イテハ ※「/亼,朩」とは括らない。

}】→イテハ ※「/亼,朩」とは括らない。

【寅:/宀,{/一,{/{+冂,土}, }}】→ウヘワハ ※「/宀,{/{+丅,日},{八}}」とは括らない。

}}】→ウヘワハ ※「/宀,{/{+丅,日},{八}}」とは括らない。 - 文字の肩に付く点は、偏旁になる場合無視する。【戈:.

,丶】→オン(「戈」単字) 【戒:^

,丶】→オン(「戈」単字) 【戒:^ ,廾】→オサ(「戈」偏旁)

,廾】→オサ(「戈」偏旁)

【犬:.大,丶】→スン(「犬」単字) 【伏:-亻,大】→イス(「犬」偏旁)

【甫:.{+十, },丶】→キタン(「甫」単字) 【浦:-氵,{+十,

},丶】→キタン(「甫」単字) 【浦:-氵,{+十, }】→シキタ(「甫」偏旁)

}】→シキタ(「甫」偏旁) - 原則から外れて打鍵を設定する字や、単字と偏旁とで異なる打鍵を設定する字は、個別に規定する。(別掲:「特殊分解字」)

- 字の偏旁として「厭」「鹿」「麻」「辰」が上方にくる字は、表示字形に関わらず特定の結構に固定する。(別掲:「結構固定偏旁」)

- 「左右中」結構の左右の要素に当たる偏旁の種類は、個別に規定する。(別掲:「結構固定偏旁」)

- 「上下」結構に相当する「虍」「雨」は、偏旁として冠になる場合、「上下」結構ではなく「接合」結構扱いとする。(「上下」結構として定義すると、これらの冠を持つ字の打鍵の重複が多くなるため。)

細則――特殊分解字

基本的な文字で、互いに形が酷似して、通常の分解では打鍵の分別ができないものについては、原則を大きく外れない限りで、特別な分解方法を個別に適用します。文字によつて、単字と偏旁とで分解方法が異なるものと同じものとがあります。

なお、分解規則第6項にある通り、肩に点のある「尤」「弋」「戈」「朮」「求」「犬」「犮」「甫」「龙」といった字は、単字の時は点を含み、偏旁にあるときは点を無視します。

| 未 | キイ【+ ,人】 ,人】 |

| 末 | ヘホ【+一,木】 |

| 田 | コキ【^囗,十】 |

| 由 | ワセ【+ ,土】 ,土】 |

| 甲 | ワキ【+ , , 】 】 |

| 申 | ヨシ【+日,丨】 |

| 鳥 | イヨヘツ 【&{&{&  , , },一},{^ },一},{^ ,灬}】 ,灬}】 |

| 烏 | イコヘツ 【&{&{&  , , },一},{^ },一},{^ ,灬}】 ,灬}】 |

| 単字 | 偏旁 | |

|---|---|---|

| 丁 | ヘノ【/一,亅】 | マ |

| 七 | ヘレ【+一, 】 】 | セ |

| 于 | ヘナ【/一, 】 】 | テ |

| 井 | ニリ【+二, 】 】 | イ |

| 入 | ノヘ【&丿,乀】 | イ |

| 刀 | フノ【& ,丿】 ,丿】 | ア |

| 士 | キヘ【/十,一】 | セ |

| 壬 | ノセ【/丿,士】 | モ |

| 王 | ヘセ【/一,土】 | モ |

| 小 | ノハ【"亅, 】 】 | ツ |

| 尸 | コノ【& ,丿0】 ,丿0】 | カ |

| 山 | シコ【_丨,凵】 | ヲ |

| 川 | ノシシ【-丿,-丨,丨】 | ツ |

| 己 | フヘレ【& ,&一,乚】 ,&一,乚】 | コレ |

| 已 | フヒ【& ,匕】 ,匕】 | コレ |

| 巾 | ワシ【+冂,丨】 | ヤ |

| 廿 | サヘ【&卄,一】 | セ |

| 曰 | コヘ【^口,一】 | ヨ |

| 月 | ワニ【^ ,二】 ,二】 | タ |

細則――結構固定偏旁

結構の解釈に揺れがある字を対象として、特定の偏旁が特定の位置に来る場合の分解方法を、予め統一します。たとえば、「麻」「辰」などが字形の上方に来る字は、垂れの長さがフォントや字によって異なることがあるため、「上下」結構なのか「左上包囲」結構なのか解釈に揺れが生じます。よって、予めこれらの偏旁に従う字の結構を規定することで、打鍵時の混乱を解消します。

「厭」「辰」「鹿」「麻」が上辺に来た場合に「上下」の結構と見なす類と、「行」などが左右に来て中の要素を挟む場合に「左右中」の結構と見なす類とがあります。

・上下結構に見なす垂れの偏旁(4種)

| 厭 | 壓:フスセ(   ) ) |

| 辰 | 唇:フムロ(   ) 辱:フムナン( ) 辱:フムナン(    ) ) |

| 鹿 | 塵:ラヒセ(   ) ) |

| 麻 | 磨:ラホフロ(    ) ) |

似た形でも「歴」「歷」の上辺は含まれないので注意。

・左右中結構に見なす偏旁(17種)

| 行 | 衍:ノテシ(   ) 椼:ホノテシ( ) 椼:ホノテシ(    ) ) |

| 林 | 樊:ホメス(   ) 鬱:ホコワヲミ( ) 鬱:ホコワヲミ(     ) ) |

| 兜:ヒヨル(   ) ) |

| 𦥑 | 興:モロス(   ) ) |

| 㗊 | 嚻:ロロフコハ(     ) ) |

| 𢆶 | 樂:レヨホ(   ) ) |

| 絲 | 轡:レヨロ(   ) 變:レロトメ( ) 變:レロトメ(    ) ) |

| 弜 | 弼:コクフヨ(    ) 鬻:コホヘロマ( ) 鬻:コホヘロマ(     ) ) |

| 比 | 彘:レユヒヒス(     ) ) |

| 玨 | 斑:モモユメ(    ) ) |

| 炏 | 燮:ソロヌ(   ) ) |

| 北 | 燕:セヲロツ(    ) ) |

| 辡 | 辨:ユキリ(   ) ) |

| 誩 | 讟:ユロセコハ(     ) ) |

| 雔 | 讎:イヘユニロ(     ) ) |

| 㽬 | 疈:ヘキリ(   ) ) |

| 羸:ユレロキ(    ) 贏:ユレロハ( ) 贏:ユレロハ(    ) ) |

左右で中を挟む形となる「左右中」結構を構成する特定の偏旁を、左右中偏旁とします。左右中偏旁は、左右対称形のものを基本とします。

左右中偏旁に従う字は、左右にある偏旁よりも中にくる偏旁の方が文字の分別に関わる重要な要素で、もしこれを左右結構とすると「興」「與」「輿」の打鍵はすべて「モヨス」となってしまいます。

「 」のみは、左右対称でないのに左右中偏旁としていますが、これは、この形に従う字(嬴羸臝蠃贏赢驘鸁)の重複を避けるためです。これらの字には「

」のみは、左右対称でないのに左右中偏旁としていますが、これは、この形に従う字(嬴羸臝蠃贏赢驘鸁)の重複を避けるためです。これらの字には「 」を左右中偏旁としない打鍵も別に設定してあります(ユレロナ)。

」を左右中偏旁としない打鍵も別に設定してあります(ユレロナ)。